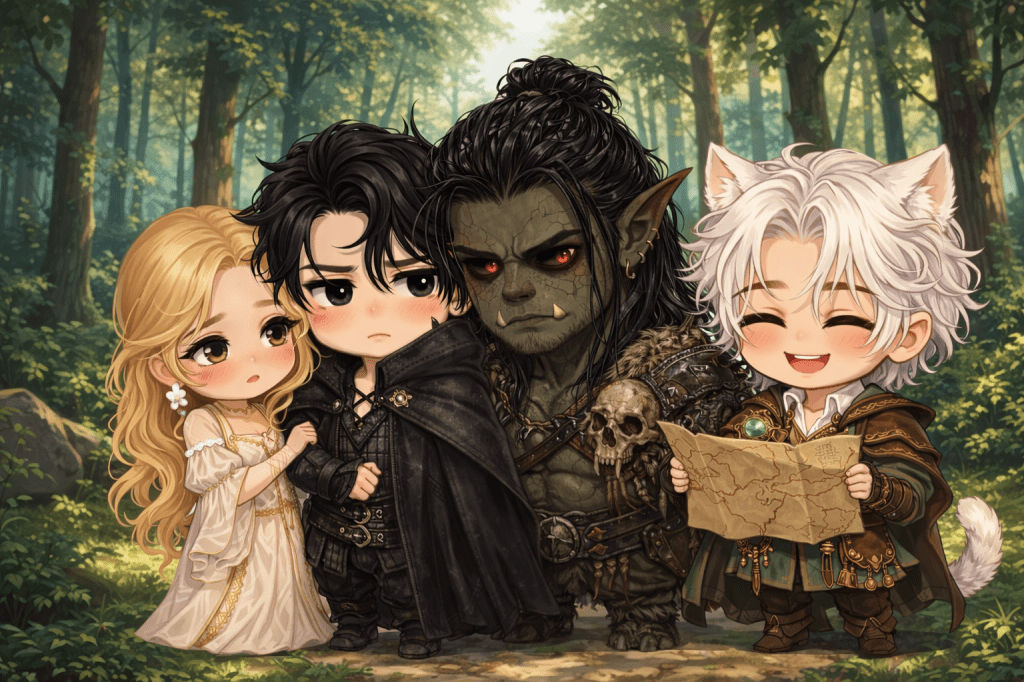

A taverna cheirava a cerveja derramada, gordura quente e vitória mal paga. No pequeno palco improvisado, Vaelorn girava uma lâmina maior que o próprio braço, inclinando o corpo como quem dança com a morte — e vencendo, claro. O público prendia a respiração. O grupo não.

Malakias estava sentado como se a cadeira lhe devesse dinheiro. Braços cruzados. Caneca intacta.

Durgan já estava na terceira.

Kael tinha subido na mesa uma vez e descido duas, o que ninguém entendeu, mas todos aceitaram.

Alyra observava a espada desaparecer na garganta de Vaelorn com um misto de fascínio e lembranças que ela não comentou.

— Eu só quero registrar — começou Kael, balançando o rabo felino atrás de si — que se não fosse o meu mapa, vocês ainda estariam discutindo qual caverna tinha menos cheiro de ogro.

Durgan bufou.

— Seu mapa estava de cabeça para baixo.

— Perspectiva artística.

— Você chamou o norte de “provavelmente por ali”.

Kael sorriu, sem vergonha alguma.

— E estava! Eventualmente.

Alyra levou a caneca aos lábios, olhos ainda no palco.

— Se não fosse o “provavelmente”, nós não teríamos encontrado a entrada lateral. Aquela que não estava guardada.

Malakias resmungou, sem olhar para ninguém:

— Aquela que estava desmoronando.

— Detalhe estrutural — rebateu Kael. — A caverna caiu depois que você explodiu metade do teto.

— Eu não explodi metade do teto.

Durgan inclinou-se para frente.

— Explodiu.

— Eu calculei.

— Você calculou errado.

Malakias finalmente pegou a caneca e bebeu.

— Funcionou.

Silêncio breve. Todos assentiram.

Funcionou.

No palco, Vaelorn retirava a espada devagar, intacta, arrancando aplausos e algumas promessas de casamento bêbadas.

Kael apontou para ela.

— Viu? Técnica. Controle. Precisão. Igualzinho a mim.

— Você tropeçou em uma raiz — disse Alyra, seca.

— Aquela raiz me atacou primeiro.

Durgan soltou um meio-riso.

— Você gritou.

— Eu vocalizei estrategicamente.

Alyra virou-se para Malakias.

— E você? Vai fingir que não ouvi quando o ogro chamou você de “palito sombrio”?

O canto da boca dele quase subiu.

— Eu ouvi.

— E não respondeu.

— Não era necessário.

Durgan bateu a caneca na mesa.

— Ele respondeu. Com aquela lança negra que atravessou dois ogros de uma vez.

Kael fez um gesto teatral com as mãos.

— Foi bonito. Poético. Quase romântico, se você ignora as vísceras.

Alyra observava Malakias com atenção mais suave agora.

— Você sempre entra na frente. Mesmo quando não precisa.

Ele deu de ombros.

— Alguém tem que entrar.

— Eu posso entrar — rosnou Durgan, sério.

— Eu sei — respondeu Malakias, simples.

E havia verdade ali. Não desafio.

Kael levantou a caneca.

— Um brinde ao orc mais estressado de Arton, que ainda assim paga a rodada quando ninguém percebe.

Durgan estreitou os olhos.

— Eu percebo.

— Mas paga mesmo assim.

Alyra riu, um riso leve que ainda soava novo nela. Não tinha mais o tom de quem pedia permissão para existir.

— Você quase perdeu o machado hoje — ela provocou.

— Eu nunca perco o machado.

— Ele ficou preso na porta.

— A porta estava mal posicionada.

— A porta estava parada — disse Kael.

Durgan cruzou os braços, mas o olhar já não era duro.

— E você, Alyra? — perguntou ele. — Aquela oração… não era comum.

Ela ficou em silêncio por um segundo, encarando a espuma da bebida.

— Não foi uma oração. — Respirou fundo. — Foi… memória muscular da fé.

Kael inclinou a cabeça.

— Funcionou.

— Funcionou — confirmou Malakias.

Ela ergueu os olhos para ele.

— Você confiou.

— Eu estava ocupado demais sangrando para duvidar.

Isso arrancou uma gargalhada de Kael.

— É o jeito dele dizer “obrigado”.

Malakias revirou os olhos.

— Não é.

— É sim.

Durgan apontou a caneca para Alyra.

— Você nos manteve de pé.

Ela hesitou. Ex-clériga. Ex-mercadoria. Ex-nobre. Nada disso cabia na mesa agora.

— Eu só… não queria que ninguém caísse.

Malakias falou antes que o silêncio crescesse:

— Então fez o que precisava.

Simples. Direto. Como se fosse a coisa mais óbvia do mundo.

No palco, Vaelorn inclinou-se para o público e piscou para a mesa deles. Kael levou a mão ao peito como se tivesse sido atingido por flecha invisível.

— Ela piscou para mim.

— Ela piscou para a mesa — corrigiu Durgan.

— Detalhe técnico.

Alyra sorriu, apoiando o queixo na mão.

— Vocês são mercenários terríveis.

— Somos excelentes — retrucou Kael.

— Somos pagos — corrigiu Durgan.

Malakias terminou a caneca.

— Estamos vivos.

Silêncio curto. Denso. Verdadeiro.

Alyra olhou ao redor da taverna, para o barulho, para a música, para o absurdo de estar ali, rindo com homens que carregavam cicatrizes mais profundas que as visíveis.

— Eu me sinto… segura — disse, quase surpresa com a própria voz.

Durgan assentiu, firme.

— Enquanto eu respirar.

Kael ergueu a caneca outra vez.

— Enquanto eu tiver mapas artisticamente duvidosos.

Malakias levantou-se, pegando outra rodada sem pedir.

— Enquanto houver trabalho.

Ele colocou a caneca diante dela primeiro.

Não era entusiasmo. Não era delicadeza ensaiada.

Era compromisso.

No palco, Vaelorn já engolia outra espada, e a plateia explodia em aplausos.

A noite seguia. O mundo lá fora continuava perigoso, caótico, estranho — como sempre foi e sempre será.

Mas naquela mesa, entre acusações bobas e feitos exagerados, havia algo mais sólido que pedra.

Eles não sabiam onde se encaixavam no mundo.

Então estavam construindo um encaixe próprio.

E, por ora, isso bastava.